PERLは、1型糖尿病の早期CKD患者約530人を対象にした米国のスタディ。彼らの平均尿酸値6.1mg/dlを、アロプリノールで2.5-4mg/dlにさげたら、GFRの年低下率を抑制できるかを調べたものだ。アロプリノールは、最初の月に100mg/d、以後は最大で400mg/dまで増量可能であった(GFR低下例では程度に応じ200mg/d、300mg/dまで)。

なお患者の平均年齢は51歳、男性が66%、白人が84%。糖尿病の平均罹患歴は34年、平均HgbA1cは8.2%。イオヘキソールによる平均実測GFRは74ml/min/1.73m2、平均尿アルブミン排泄速度は41mcg/min(59mg/d)、90%がRAA系阻害薬を内服していた。

その結果、164週の観察で、尿酸値は介入群で平均3.7mg/dlに維持されたが、GFRの平均低下率は3ml/min/1.73m2/年で、2.5ml/min/1.73m2/年のプラセボ群と有意差がなかった。むしろ、尿アルブミン排泄速度は介入終了時に47mcg/min(68mg/d)と、プラセボ群の37mcg/min(53mg/d)より有意に高かった。

いっぽうのCKD-FIXは、CKD3-4期またはeGFRが3ml/min/1.73m2/年以上低下した患者約360人を対象にしたオーストラリアのスタディ。彼らの平均尿酸値8.2mg/dlを、アロプリノールで5mg/dl程度まで下げてeGFR低下を抑制できるかを調べたものだ。アロプリノールは100-300mg/dとされた。

患者の平均年齢は62歳、男性が63%、白人が75%、DKDは45%(糖尿病の病歴じたいは58%)。平均eGFRは31ml/min/1.73m2、尿アルブミンクレアチニン比は約700mg/gCr、40%がACE阻害薬を、36%がARBを内服していた。

その結果、104週の観察で、尿酸値は介入群で平均5.1mg/dlに維持されたが、eGFRの平均低下率は3.1ml/min/1.73m2/年で、3.2ml/min/1.73m2/年のプラセボ群と有意差がなかった。尿アルブミンクレアチニン比、血圧などにも有意差はなかった。

これにより、PERL、CKD-FIX、そして日本でフェブキソスタットを試したFEATHER(AJKD 2018 72 798)の3スタディは、いずれも腎機能低下についてのプライマリ・エンドポイントでよい結果を示せなかったことになる。だから、おそらく次のKDIGOガイドラインは、こんな風にかかれるだろう。

推奨■.■ CKDにおける無症候性(痛風や尿酸結石のない)高尿酸血症の、腎機能低下抑制を目的にした治療については、行わないことを推奨する(レベル□□)。

それで、どうなるのか?治療薬があるので、尿酸値が赤字のまま治療せずにいるのは、臨床家には勇気のいることかもしれない。しかし、こうしたスタディが出た以上は、使用にいっそう正当化が求められるだろう。

そのために、まずはスタディのサブ解析(一部の患者には効くのかを調べる)やポスト・ホック解析(別のエンドポイントでは効くのかを調べる)が行われることは、想像に難くないし、筆者もそうすべきと考える。

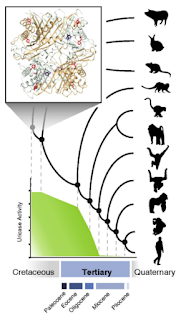

たとえば、FEATHERスタディは蛋白尿の陰性群に限ると介入群でeGFRは有意に「上昇」し(p=0.005)、PERLスタディでもアルブミン尿のない群はよさそうだった(信頼区間のまたぎ方がもっとも介入群寄り、図矢印)。

|

| NEJM 2020 382 2493より |

こうした所見は、統計が生んだ「残念賞」なのかもしれない。しかし、もしかしたら、本当に尿酸値低下による(RAA系阻害薬などとは別の機序の)腎保護作用があるのかもしれない。そういった作用を強調した別の治療が、限られた群に有効なのだとしたら、上記3スタディも無駄ではなかったことになる。

できれば、そっちのほうが前向きだ。

|

| 出典はこちら (ライブ動画は、こちら!) |