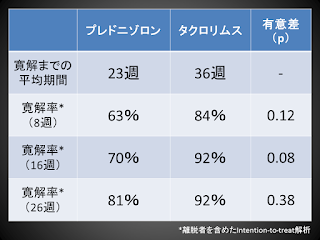

1月に報告された英国MInTac試験につづき(こちらも参照)、微小変化型ネフローゼに対して半量ステロイド+タクロリムス併用と通常量ステロイド単独を比較した韓国のスタディが、先月のJASNに報告された(doi:10.1681/ASN.2019050546)。

患者は16歳から79歳まで(平均は約40歳)の136人で、微小変化群は生検で確認され、初発と再発は約1:1。彼らに対して下図のプロトコルで導入・ステロイド漸減を行い、8週以内の寛解率と24週以内の再発率をしらべた。

|

| 論文より引用 (タクロリムス濃度はトラフ) |

すると、修正ITT(intention-to-treat)・PPS(per-protocol set)で寛解率は非劣性、寛解までの時間も平均15日と有意差なかった。しかし、再発率は併用群で有意に低かった(ITTでp=0.01、PPSでp=0.02)。

|

| 論文より引用 |

有害事象の発生率には有意差なく、重症の有害事象も両群2件ずつだった。ただし、内訳では腹痛・下痢・頭痛がとくに併用群に多く、顔面浮腫(満月様顔貌のことか)・鼻咽頭炎は単独群に多かった。

微小変化群にステロイドとCNIの併用が効くことはよく知られた事実であり、日本でも10年以上前から「入院期間を短縮し、なおかつPSLを早期に減量することによりQOLの向上とPSLの副作用予防ができる(日腎会誌 2008 50 581)」と報告されているほどである。

だから筆者としては、日本で①高用量のPSLで開始する4週以上の腎臓内科入院がいまだに多く、②タクロリムスに微小変化群の適応がない(上記のスタディは、なんと日本の製薬会社がスポンサーだ)ことが、とても不思議である。

「始まりが半分だ(시작이 반이다、シジャギ・パニダ)」という韓国の諺にもあるように、寛解導入の治療選択は患者の人生に大きく影響を及ぼす。①について、併用療法のほうが再発がおさえられるのなら、長期入院の正当性が微妙になってくる。

②については、併用療法にすればおそらく(ジェネリックでも)薬代は上がるだろう。しかし、指定難病222(一次性ネフローゼ)を申請すれば、2剤になったぶんの患者負担も低減できるかもしれない。

今後、日本でも慣習や適応が変わるとよいなと思う。

|

| 引用はこちら |